新型コロナウイルスによる肺炎の流行が言われる中、2月24日(祝日)は、東北新幹線に乗って…

仙台に現れた。この日の仙台駅の西口は、受験生を応援する東北大学の学生が出ていたりしてにぎやかだった。11時18分、山形行きの仙山線に乗る。立石寺に行こうと思う。高校1年の夏に行って以来である。むせかえるような夏の山の記憶だけが残っている。

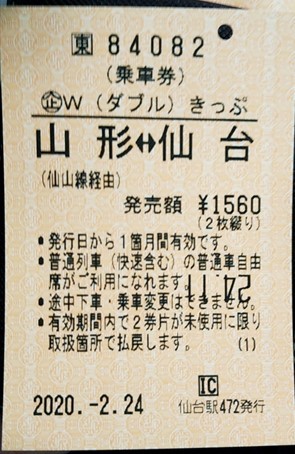

東北新幹線経由の都区内までの乗車券で途中下車しているので、仙台から山寺までの乗車券を買おうとしたが、“山形Wきっぷ”という案内を見つけて、買ってみた。

仙台から山寺まででも片道860円なので、往復で1,560円なら安くなる。山形と仙台の間は都市間高速バスが頻発しているが、JRもできる範囲で対抗しているらしい。

*

平地は雪がほとんどないが、山あいに入るとだいぶ雪が残っている。そりゃそうだ、今年の雪の少なさがちょっと異常なのだ。仙台からちょうど1時間で山寺駅(12時17分)に着いた。観光客は皆無ではないが、ごく少ない。赤い欄干の橋を渡って少し歩くと、立石寺の山門に至った。

根本中堂。そういえばここは延暦寺配下の天台宗の寺院で、不滅の法灯がともっているそうだが、中は拝観できないようだ。

いよいよ山を登る。すっかり油断して普通の靴で来ていたが、雪に足を取られるようなところはほとんどなかった。

奇岩が立ちはだかる。そして仁王門が見えてきた

そして五大堂まで上がった。ここに来るまでには雪でつるつるになった石段があって、ロープをたぐって恐る恐る昇り降りすることになった。

冬ざれた景色。夏に来るのとはだいぶ違う。

*

奥之院まで行ったが、結局、冬は全部閉まっているのだった。寒いが、着こんで山を登っているとだいぶ汗をかいた。下山して、橋のたもとの川の断崖に突き出したようなお店に入り、蕎麦とお団子を食べてから、線路の反対側の山の上にある、山寺芭蕉記念館へ。

なんだこりゃ

山寺芭蕉記念館では、古いお雛様の展示中。──江戸時代のお雛様はごてごてとした冕冠を再現しており、当時の人も女性天皇とはそういう姿だと思っていたことがうかがえるが、明治以後になると平安時代の女官みたいな姿になる、ということを知った。やはり明治維新は日本の伝統を一回断ち切ってしまっているのだろうか。

それはそうと、東北を旅行しようとすると、松尾芭蕉とその“おくのほそ道”は、わりと切っても切れない関係にあり、最近はぼくもようやく通読してみたりしたのだけれど、この人が結局どうして旅に出たがったのかが、いまいちよくわからないのだった。

*

芭蕉記念館のすぐ近くに、“山寺後藤美術館”というのがある。

当地の実業家がバルビゾン派などの西欧絵画を収集したものだそうだ。展示冒頭のムリーリョ『悲しみの聖母』は、マリアの目からこぼれ落ちる涙に、有無を言わさぬ迫力がある。シャルル=フランソワ・ドービニーの絵画は最近何かの企画展で東京に来たものもあったようで(『山間風景、コートレ』は見覚えがあった)、ここが持っていたのか、と感心した。──ドルファン・アンジョルラ (Delphin Enjolras)という画家の名前を初めて知る。暗く青い部屋で、ぼんやりとした赤い光に照らされる女性の姿が魅力的であった。

そのほか、コローの『水車小屋のある水辺』などもよかったのだけど、最後の方に、クールベの波の絵があって、ここにもあるのか、と思った(クールベは荒波の絵をたくさん描いているらしい)。だがここの波は一味違い、少し青みがかっているし、なにより、クールベが晩年に亡命先のスイスに引きこもってから、追憶で描いた海だというのだ。驚きである。

ほかにも、ガレ、ドーム兄弟などのアールヌーヴォーのガラスの花瓶(不透明なガラスで美しいが、花瓶に無理やり電球を入れて中から光らせるという無理やりな展示方法であった)、19世紀ドイツの陶板画(くっきりと残っている鮮やかな彩色に驚く)が展示されていた。他の客が誰一人いないので、静かにじっくり好きなだけ見ることができた。

*

山寺駅から15時14分の普通列車に乗って、仙台へ一時間あまり、そしてお土産を買いこんでから、17時21分の東北新幹線『はやぶさ110号』で帰京した。行楽需要が縮小している昨今だが、さすがに三連休の最後の日の夕方で、仙台駅はだいぶ混雑しており、指定席券を買おうとしたら新幹線もほぼ満席の模様であった。車内で食べようと思って駅弁を買ったものの、満席の車内で弁当を開けるのはなんとなく気が引けて、待合室で早めに食べてしまった。